Intervistato da Sam Wallace sulle colonne del Telegraph, José Mourinho è tornato a parlare. Ed è sembrato più carico che mai. Prima di essere incalzato sul suo futuro – «mica perché ho 60 anni smetterò a 65! Voglio allenare e vincere ancora per molto» – l’ex allenatore della Roma ha espresso alcuni concetti estremamente interessanti sul suo modo di intendere il calcio, legato alle esperienze passate da allenatore vincente per antonomasia.

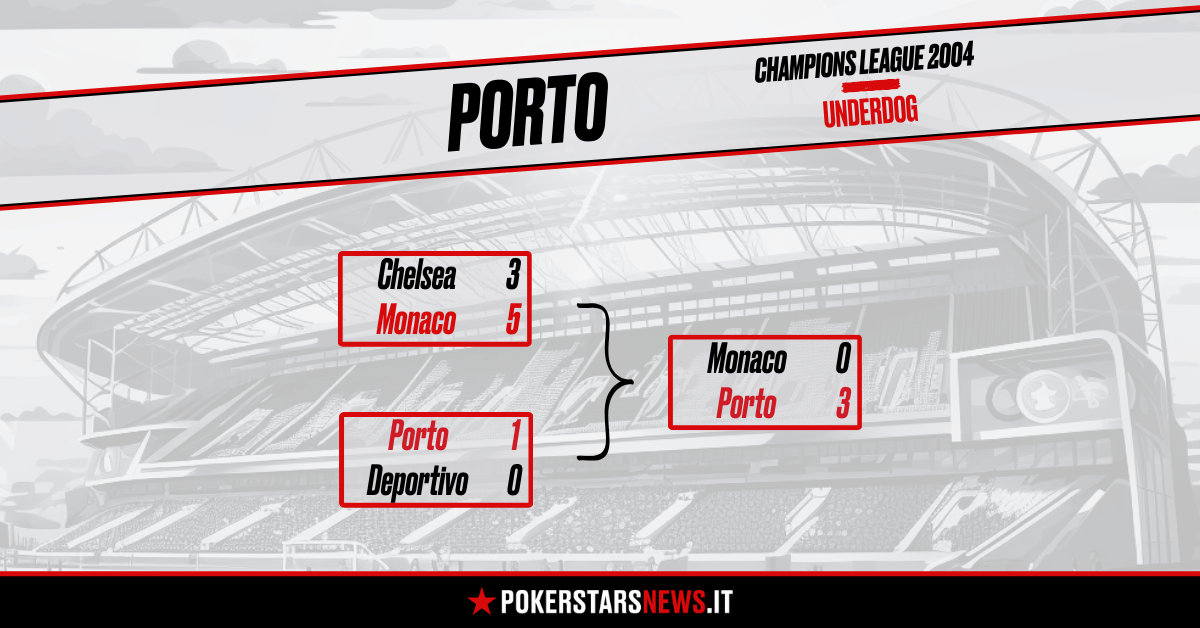

“L’altro giorno, mi sono imbattuto in un ragazzo per strada che diceva: ‘Quando rivedremo una squadra portoghese sul tetto d’Europa?’. Gli ho detto che possiamo vincere gli Europei in un paio di mesi perché abbiamo una nazionale incredibile, la migliore di sempre. Ma a proposito di un club portoghese che vincerà ancora la Champions League? Vediamo se accadrà nei prossimi 20 anni”. Mourinho si riferisce al suo primo grande titulo, ottenuto col Porto nel 2004, nella Coppa dalle grandi orecchie. Era un Mourinho differente, ancora acerbo. Senza una ruga, se non quella dipinta sul sorriso a 32 denti di chi sa di aver scritto la storia.

In quella squadra erano già presenti alcuni principi di gioco che oggi, checché ne dicano i ‘giochisti’, sopravvivono alla postmodernità del football: “Guarda il Manchester City, guarda l’Arsenal, solo per fare due esempi. Quanti difensori centrali hanno in campo? A volte ne hanno sei. Per una questione di principio. Poi giocano in altre posizioni. Il centrale diventa terzino destro, terzino sinistro, centrocampista. Ma rimane il fatto che persino queste squadre giocano con cinque o sei difensori centrali in campo. Perché? Perché anche Guardiola e Arteta hanno bisogno di stabilità e compattezza difensiva”. È un mantra, quello di Mou, destinato a sopravvivere all’incedere delle stagioni. E in fondo i successi di Sir Carlo Ancelotti sulla panchina del Real, con principi di gioco non troppo differenti da quelli elencati da Mourinho, confermano questa filosofia.

Il calcio e la squadra ideale

“Il modo di vedere la cosa è riflettere sugli anni in cui il Manchester City non ha avuto successo in Champions e confrontarli con le stagioni in cui invece ha fatto molto bene – come lo scorso anno ma anche due anni fa. La mia lettura va immediatamente in una direzione: la fisicità”. Tutto ciò conta ancora, dice, e i club cambiano continuamente il loro stile. Ma sul principio fisico-difensivo non si cambia poi molto: “In Barcellona v PSG ho visto molti lanci lunghi da Ter Stegen a Lewandowski in fase di preparazione. Il Paris cerca di spingere più in alto; Ter Stegen va da Lewandowski; Lewandowski di petto, controlla e poi gioca coi compagni. Ho vinto una finale di Europa League con i palloni lunghi di Sergio Romero a Marouane Fellaini. Pressing dell’Ajax. Palla sul petto di Fellaini. Gioca da lì. Due a zero. Ho portato la coppa a casa. Tre titoli. In una stagione disastrosa”.

Mourinho percepisce il proprio lavoro non come quello di un allenatore che prende un club vincente e gli permette di continuare a vincere (à la Allegri, almeno in teoria) ma, al contrario, come quello di chi “trasforma i club in quelli ‘fatti per vincere’, o che quantomeno imparano a raggiungere degli obiettivi”. Così è accaduto alla Roma, d’altra parte, e in modo manifesto (con due finali europee in due anni e mezzo). Ma in parte anche al Tottenham (finale di FA Cup), dove questo lavoro è riuscito meno.

“Fortunatamente in molti dei club dove ho lavorato dovevo solo fare l’allenatore. Sfortunatamente, ho avuto altre situazioni in cui dovevo essere molto più di questo. Quando sei molto di più non sei un allenatore bravo come potresti essere. Il club ti mette in una posizione in cui non vuoi essere. Pensi che dopo la finale di Europa League che abbiamo perso [alla Roma], nelle circostanze in cui abbiamo perso, fossi felice? Credi che fossi felice di essere il volto del club che è andato in conferenza stampa per parlare di questi avvenimenti? No, odiavo andarci”.

Mourinho quindi svela già le sue intenzioni per il futuro. Non vuole più un club unicamente manageriale – stile Roma, o Tottenham –, ma uno che lo metta nelle condizioni di lavorare e basta, e di vincere senz’altro.

“Ciò che fa davvero la differenza è quanto il club mi vuole. Quanto la società ha bisogno di una persona e di un allenatore del mio profilo. E quanto sentimento, empatia provo con la struttura societaria con cui entro in contatto: questo è determinante nella mia scelta. Ciò che voglio è che i traguardi e gli obiettivi vengano stabiliti da tutti in modo equo”, afferma.

“Non posso andare in un club dove, per via della mia storia, l’obiettivo è vincere il titolo. No. L’unica cosa che voglio è che sia giusto”. Ipotesi, quindi? Difficile dirlo, ma probabile presumerlo: Bayern su tutti, ma anche Liverpool e – chissà – Napoli in Italia. O Portogallo, dove in quel ruolo verrebbe giustamente venerato. Come è giusto, si chiude l’intervista, rispettare i ruoli – anche sul prato verde: “Perché giochi con un portiere, anche se è bravo con i piedi, quasi da centrocampo, se puoi farlo con un giocatore di quel ruolo? Vedo che la sostituzione sta lentamente avvenendo. E l’allenatore che lo farà in modo definitivo sarà considerato un genio”.